二、开题报告要点(题目、目标、内容、方法、组织、分工、进度、经费分配、预期成果等,限5000字,可加页) (一)题目:新时代培养学生生态文明素养的研究

(二)研究目标: 1.通过研究与行动,构建起我校学生生态文明教育的目标与内容体系,在生态文明教育中培养学生生态文明素养的目标体系;开发实施生态文明教育课程;探索构建起着眼培养学生生态文明素养、突出学生主体性和实践性的生态文明教育活动体系。 2.通过研究与行动,构建起支持生态文明教育、促进学生生态文明素养形成的支持系统,包括建立健全校园生态文明建设、学生生态文明教育的管理制度与机制;加强教师队伍建设,提高教师开发实施生态文明教育课程、组织开展生态文明教育活动的能力和水平;建设比较完善的支持生态文明教育的设施环境、校内外活动基地等。 3.通过研究与行动,使生态文明教育成为锤炼学生优良品格、提高学生发展核心素养的一个重要途径,使本校学生养成自信自强、整洁卫生、勤俭节约、热爱劳动、尊重自然、尊重规律、珍爱生命、遵守规则、责任担当、合作共享等优良品格,使本校学生的生态文明素养、实践能力、交往能力和社会认知能力等都有较大提高。 4.将生态文明教育纳入学校课程体系和德育工作体系,通过本项目的研究与行动,进一步丰富学校课程内容,提升学校课程品质;进一步提高学校德育工作水平,发展生态德育特色。从而进一步丰富学校教育内涵,提升学校办学品质和育人水平。

(三)研究内容: 1.对新时代生态文明素养、中学生生态文明素养培养机制的文献研究 将通过学习有关文件文献、探讨有关问题,正确把握生态文明素养的内涵、内容和价值,正确厘清培养学生生态文明素养的基本思路和基本原则。 2.对当前初中生生态文明素养实际情况的调查研究 通过问卷调查、现场观察、与教师学生个别交流等方式,深入调查与分析新时代初中生生态文明素养的现状,从而结合党的方针政策和学生实际,制定出更恰当的目标体系、内容体系和评价体系。 3.构建新时代初中生生态文明素养培养的目标体系与生态文明教育的内容体系的研究 根据教育部颁发的《中小学德育工作指南》,根据生态文化建设的内容和特点,根据中学生身心发展规律和认知水平,从知情意行等方面研究建构新时代中学生生态文明素养的目标体系,将从人与自然的关系、我国建设美丽中国的目标措施、节约资源、保护环境、倡导绿色生活等五个方面系统构建生态文明教育的内容体系。 4.构建培养初中生生态文明素养的途径与方法体系的研究 一是课程育人,研究构建培养学生生态文明素养的课程体系,包括开发“青山绿水”“绿色生活”等校本课程,在有关国家课程的教学中渗透等。二是文化育人,创建渗透生态文明教育的校园文化环境。三是活动育人,系统设计开展生态文明建设的宣传教育活动。四是实践育人,组织学生践行绿色生活,参与生态文明校园(美丽校园)建设,开展家庭生态文明建设,参与本地生态文明乡村建设,在生态文明建设的实践中提高素养、增长能力、锤炼品格。 5.开发利用生态文明教育资源的研究 一是加强校内生态文明教育的资源建设,如建设“生态园”“生态文明长廊”“垃圾分类实验室”等设施,设立生态文明教育专题校园网站等。二是与本地建设美丽乡村、建设生态文明村相结合,充分利用本地的自然资源和人文资源。 6.建立学生生态文明素养评价机制的研究 将根据确立的生态文明素养的培养目标,根据学生身心特点和认知基础,制定具体的评价标准,采取行为表现与实践成效相结合的评价方式,每学期对全体学生的生态文明素养进行考核评价,充分发挥评价对学生生态文明素养养成的导向和激励功能。 上述研究中,第3、4、5、6是本课题的重点研究内容。

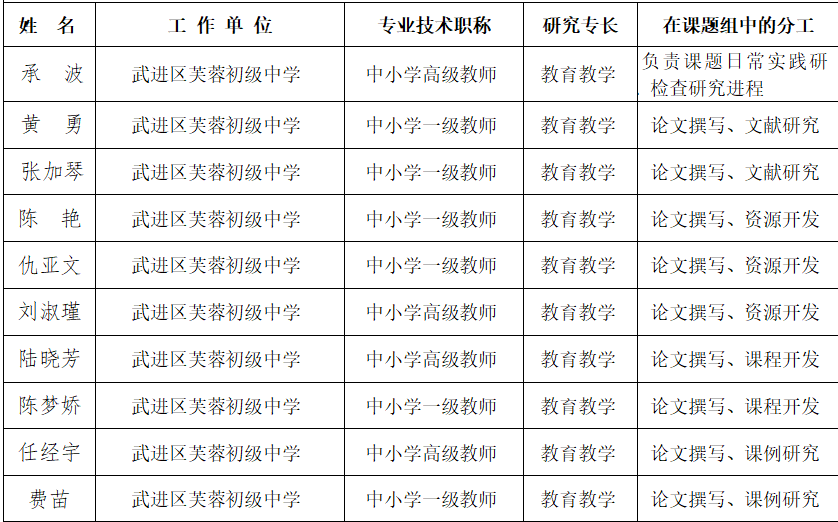

(四)研究方法: 1.文献研究法:通过文献研究收集国内外有关中学生生态文明素养培养的专题的最新研究成果,为整个课题研究提供坚实的理论支撑、资料积累和外部借鉴。深入开展理论研究,提高认识、明确方向,厘清思路、制定具体的实施方案。 2.调查研究法:通过调查,了解和评估新时代初中学生生态文明素养的现状和主要问题;通过访谈法,搜集与中学生生态文明素养有关的各种信息与数据。 3.行动研究法:对中学生生态文明素养培养的途径与策略进行行动研究,在行动中研究,在行动中不断修正和调整研究方案,将研究与实践紧密结合起来。 4.案例研究法:在研究过程中,将从教师开展的个案研究中选择案例,作为研究范例,进行分析和实证研究,从中分析规律,提炼经验。 (五)组织分工:

(六)研究进度: 第一阶段:准备阶段(2021.3——2021.6) 通过调查分析,学习有关理论,确定研究的内容,设计研究方案,成立研究组织,并对各学科课题组教师进行初步的动员和培训。 第二阶段:文献研究阶段(2021.7——2021.9) 根据研究内容,分工合作,对“新时代培养学生生态文明素养的研究”的内涵、特点、方法等进行理论学习。同时加强课题组实验教师的培训和理论学习,广泛收集材料。 第三阶段:行动研究阶段(2021.10——2024.3 ) 根据研究计划和实施方案,组织和指导教师开展学生生态文明素养培养的实践,在实践中学习、研究和创新。对实施过程中产生的经验进行理论分析总结提炼,对发现的问题进行深化研究,行动跟进。 第四阶段:分析总结阶段( 2024.4——2024.6) 对本课题进行回顾反思,全面总结,提炼完善;分析、反馈、总结提高并撰写研究报告。研究成果汇报,进行成果鉴定。 (七)可行性分析: 1.主持人、核心成员的学术或学科背景、研究经历、研究能力、研究成果: 课题组组长王国伟为学校校长,有着丰富的教科研经验。他在“十三五”期间主持一项区级课题,参与区级课题一项,均已顺利结题,并有多篇论文发表和获奖。 课题组副组长刘晓宇为学校政教处副主任,在教科研方面经验比较丰富。她在“十三五”期间主持区级课题一项,参与区级课题一项,并有多篇论文发表和获奖。 核心成员都是学校的一线教师与班主任老师,多年来潜心教育教学工作,有着鲜活的教育教学经验,认真专研教材,坚持阅读。曾多次加入其他方面的课题,多篇论文发表和获奖。 2.研究基础: (1)文化建设内涵丰富。学校以立德树人为宗旨,结合行知教育思想,深化行知课堂研究、完善行动德育课程、依托新校建设,构建特色鲜明的行知校园文化体系,始终坚持“知行合一,为师生健康成长奠基“的办学理念,秉承”重德、笃学、励志“的校训培育优良的校风、教风、学风。开展丰富多彩的文化活动,丰富学生文化生活,培养学生良好的文明习惯。组织开展了“朝晖”系列活动,开展“朝晖科技节”“朝晖艺术节”和“朝晖体育节”等具有我校鲜明特色的行知活动,组建了行知文化基础型社团、行知自主发展型社团和社会参与型社团在各类实践活动中提升学生的综合素质,逐步形成了中华民族优秀传统文化与现代文明相融合的学校文化特色。 (2)德育工作特色鲜明。多年来,我校按照“知行合一、求真尚美”的德育工作思路践行,以“行知好少年”项目为抓手,不断完善德育工作制度机制,丰富德育工作目标内容,创新德育工作途径方法。养成教育、生命教育、理想教育、心理健康教育、社会公德教育、爱国主义教育、民主法治教育等成效显著,学生思想品德优良,主动发展意识、自主管理能力不断增强。学校从2020年起,我校决定以培养学生生态文明素养为重点,进一步丰富我校的德育内涵,进一步提升学生的品格,并且已经纳入了本校新一轮的三年发展规划。 (3)校园生态文明建设成效显著。多年来,我校积极推进校园生态文明建设,加大投入加强校园环境净化、绿化、美化的综合建设,多次被评为“文明单位”。今年我校的新校舍——“芙中湖畔书苑”即将竣工,这将是一个集功能性、人文性、审美性等为一体的美丽校园。 (4)本地生态文明教育资源丰富。我校位于常州市东北部芙蓉镇,芙蓉桥多,河道纵横,“十万八千芙蓉圩”显露出浓郁的水乡文化气息。因水而秀,因水而盛,独特的地理条件和环境,润育着一代一代的芙蓉子民,并且现在芙蓉镇正在进行“新农村改建”,原来的鱼米之乡将会变成更加美丽的乡村,为我校开发生态文明教育资源提供得天独厚的条件。 3.完成研究任务的保障条件: 加强组织领导,对课题成员进行分工、督促,保证课题成员长久参与的积极性。对每一阶段课题实施情况进行督促,保证课题能达到预设目标。对课题所需的财力、物力给予保障。 加强专业引领,定期举行课题成员的研讨培训,通过专家引领、专题研讨、学术沙龙等活动加强成员自身的学习和提高。定期论证各课题成员的阶段成果,开好反思总结会议。 加强成果提炼,定期汇总各项研究材料,抓好课题管理,确保课题研究的规范性。同时,激发成员积极撰写研究论文,辐射研究成果,推广课题研究的价值。 (八)本课题的创新之处和可预期的创造性成果 可能的创新之处: 对培养学生生态文明素养进行系统研究,本身就是一项创造性的工作。 1.形成新时代初中生生态文明素养培养的目标体系与生态文明教育的内容体系。根据教育部颁发的《中小学德育工作指南》,根据生态文化建设的内容和特点,根据中学生身心发展规律和认知水平,从知情意行等方面研究建构新时代中学生生态文明素养的目标体系,将从人与自然的关系、我国建设美丽中国的目标措施、节约资源、保护环境、倡导绿色生活等五个方面系统构建生态文明教育的内容体系。 2.建立培养初中生生态文明素养的途径与方法体系。一是课程育人,研究构建培养学生生态文明素养的课程体系,包括开发“青山绿水”“绿色生活”等校本课程,在有关国家课程的教学中渗透等。二是文化育人,创建渗透生态文明教育的校园文化环境。三是活动育人,系统设计开展生态文明建设的宣传教育活动。四是实践育人,组织学生践行绿色生活,参与生态文明校园(美丽校园)建设,开展家庭生态文明建设,参与本地生态文明乡村建设,在生态文明建设的实践中提高素养、增长能力、锤炼品格。 3.开发利用生态文明教育资源。一是加强校内生态文明教育的资源建设,如建设“生态园”“生态文明长廊”“垃圾分类实验室”等设施,设立生态文明教育专题校园网站等。二是与本地建设美丽乡村、建设生态文明村相结合,充分利用本地的自然资源和人文资源。 4.建立学生生态文明素养评价机制的研究。将根据确立的生态文明素养的培养目标,根据学生身心特点和认知基础,制定具体的评价标准,采取行为表现与实践成效相结合的评价方式,每学期对全体学生的生态文明素养进行考核评价,充分发挥评价对学生生态文明素养养成的导向和激励功能。 |

苏公网安备 32041202001092号

苏公网安备 32041202001092号